コラム(文化)

南九州 文学の碑(いしぶみ)-日本初のロシア文学者-昇曙夢

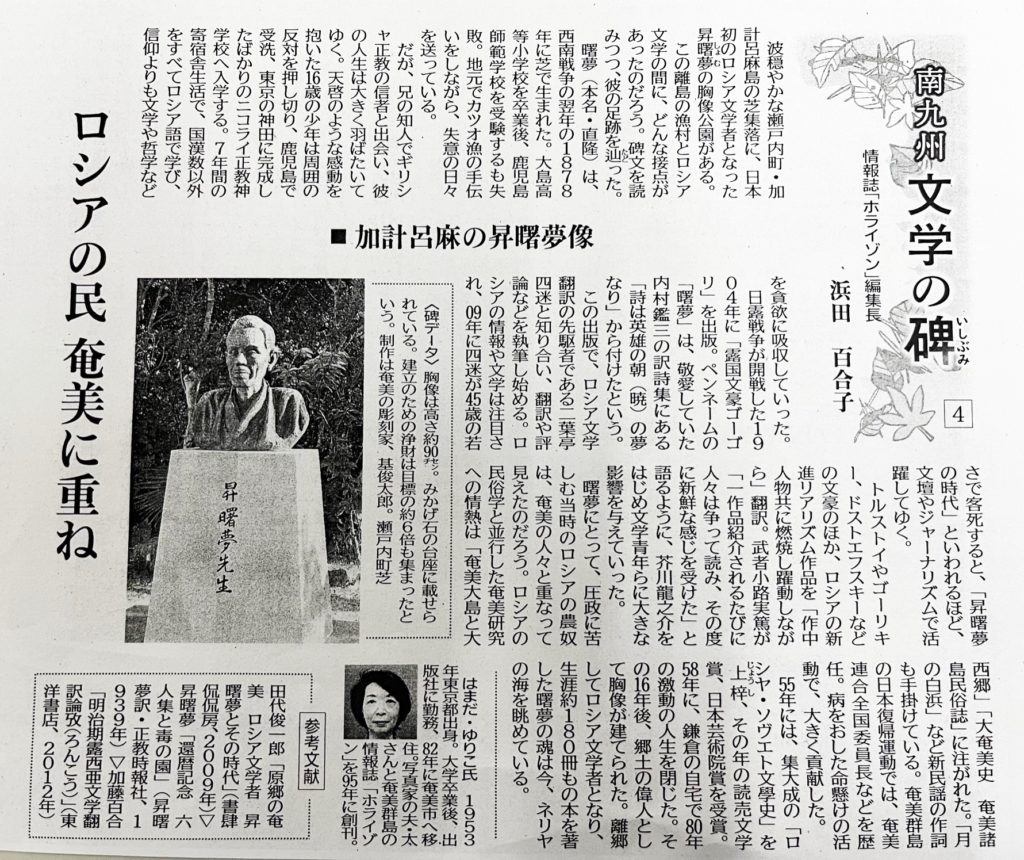

波穏やかな加計呂麻島の芝集落に、日本初のロシア文学者となった昇曙夢の胸像公園がある。

この離島の漁村とロシア文学の間に、どんな接点があったのだろう。碑文を読みつつ、彼の足跡を辿った。

曙夢(本名・直隆)は、西南戦争の翌年の1878年に芝で生まれた。大島高等小学校を卒業後、鹿児島師範学校を受験するも失敗。地元でカツオ漁の手伝いをしながら、失意の日々を送っている。

だが、兄の知人でギリシャ正教の信者と出会い、彼の人生は大きく羽ばたいてゆく。天啓のような感動を抱いた16歳の少年は、周囲の反対を押し切り、鹿児島で受洗、東京の神田に完成したばかりのニコライ正教神学校へ入学する。7年間の寄宿舎生活で、国漢数以外をすべてロシア語で学び、信仰よりも文学や哲学などを貪欲に吸収していった。

日露戦争が開戦した1904年に、『露国文豪ゴーゴリ』を出版。ペンネームの「曙夢」は、敬愛していた内村鑑三の訳詩集にある「詩は英雄の朝(暁)の夢なり」から付けたという。

この出版で、ロシア文学翻訳の先駆者である二葉亭四迷と知り合い、翻訳や評論などを執筆し始める。ロシアの情報や文学は注目され、09年に四迷が45歳の若さで客死すると、「昇曙夢の時代」といわれるほど、文壇やジャーナリズムで活躍してゆく。

トルストイやゴーリキー、ドストエフスキーなどの文豪のほか、ロシアの新進リアリズム作品を「作中人物共に燃焼し躍動しながら」翻訳。武者小路実篤が「一作品紹介されるたびに人々は争って読み、その度に新鮮な感じを受けた」と語るように、芥川龍之介をはじめ文学青年らに大きな影響を与えていった。

曙夢にとって、圧政に苦しむ当時のロシアの農奴は、奄美の人々と重なって見えたのだろう。ロシアの民俗学と並行した奄美研究への情熱は、『奄美大島と大西郷』『大奄美史 奄美諸島民俗誌』に注がれた。「月の白浜」など新民謡の作詞も手掛けている。奄美群島の日本復帰運動では、奄美連合全国委員長などを歴任。病をおした命懸けの活動で、大きく貢献した。

55年には、集大成の『ロシヤ・ソヴエト文學史』を上梓、その年の読売文学賞、日本芸術院賞を受賞。58年に、鎌倉の自宅で80年の激動の人生を閉じた。その16年後、郷土の偉人として胸像が建てられた。離郷してロシア文学者となり、生涯約180冊もの本を著した曙夢の魂は、今、ネリヤの海を眺めている。

2022年4月3日 南日本新聞「南九州 文学の碑(いしぶみ)」掲載

【碑データ】

胸像は高さ約90㌢。みかげ石の台座に載せられている。建立のための浄財は目標の約6倍も集まったという。制作は奄美の彫刻家、基俊太郎。瀬戸内町芝

【参考文献】田代俊一郎「原郷の奄美 ロシア文学者 昇曙夢とその時代」(書肆侃侃房2009)

昇曙夢「還暦記念 六人集と毒の園」(昇曙夢訳 正教時報社1939)

南日本新聞 2022年4月3日 「南九州 文学の碑(いしぶみ)」掲載