インタビュー

《インタビュー》浜田 太氏

桑原季雄からのインタビュー

インタビューの質問と書き起こしの編集:パポツァキ・エヴァンゲリア

本稿は、その生涯の仕事が奄美大島の風土と深く結びついた著名な写真家であり生態学者である、浜田太氏との、厳選された深遠な対談を記録したものである。単なる経歴紹介を超えて、このインタビューは、アイデンティティ、帰属意識、そして生態系への目覚めに関する、極めて個人的な物語となっている。

浜田氏の歩みは、戦後の「方言撲滅運動」という教育方針によって自身の地域の伝承に恥の意識を植え付けられ、本土への憧れを抱いた幼少期から始まる。その後、東京やヨーロッパでの写真家としての苦闘の日々から奄美への帰還に至る道のりは、自身のルーツとどう向き合うかという、より大きな苦闘を映し出している。彼の人生の転換点は、華々しい成功ではなく、自分自身の故郷をほとんど知らず、その価値を認めていなかったという、静かでありながら恥ずかしさに満ちた気づきから訪れた。

この内省が、変革をもたらす使命へと火をつけた。レンズを通して、浜田氏は奄美の独特な生態系を再発見し、その価値を世に伝え始める。その中心となり、象徴となったのが、謎に満ちたアマミノクロウサギである。彼の今や伝説的な1992年のポスター『風になれ』は、受賞以上の成果をもたらした。それは、世界の奄美へのまなざしを、美しい砂浜から金作原の神秘的で古来からの森へと、根本的に変えたのである。

このインタビューで浜田氏は、国際的な評価とユネスコ世界自然遺産登録に続く複雑な現実を振り返る。持続可能な観光、オーバーツーリズムの危険性、そして世界的な認知に伴う重大な責任について、重要な見識を提示する。最終的に、彼の証言は、内省し、自身の故郷の独自の価値を受け入れることで自身の使命を見出すことについての力強い考察であり、環境保護、文化的アイデンティティ、そして南島の魂に興味を持つ全ての人々にとって必須の記録となっている。

奄美大島のどこで育ちましたか?

龍郷(たつごう)町(当時は龍郷村)の円(えん)という集落で、中学校まで育ちました。小学校は円小学校で、中学校は隣村の嘉渡(かど)集落というところにある龍北中学校に行きました。嘉渡にある龍北中学校には、秋名(あきな)小学校と円小学校と安木屋場(あんきゃば)集落の子たちが通っていました。毎日徒歩でおよそ片道30分掛けて通っていましたね。当時の村の人口は結構多かったです。不確かですが、およそ500人前後はいたのではないでしょうか。

我々は子供の時に、親がやっていた行事を見慣れていました。昭和30年代、私の母が婦人会長していた頃でした。鹿児島県が「古いしきたりをやめましょう」という運動が始まりました。昔は旧暦の日柄などで、色々な行事があったりして、他の仕事ができなくて効率が悪いということもあったと思います。それで生活改善をしなさいということで、村の行事がどんどん失われていく時代でした。

生まれ故郷の円集落はどんな集落ですか?

三方を急峻な山に囲まれて目の前が海という地形で、農地が少ない集落です。

私の親は、隣村の嘉渡集落に田んぼを持っていました。そこに田植えとか稲刈りを手伝いに行きました。

円集落は入江が浅く、海岸は玉砂利の海岸です。アダンが防風林のように生えていました。安木屋場集落から秋名集落までは、冬は北風が強く荒波が打ち寄せるのでよく「アラバ(荒波地区)」と言っていました。円集落はその中でも一番荒波が強く打ち寄せていました。例えば、安木屋場や嘉渡、秋名は沖合に大きな珊瑚礁があって、それが波を砕いて穏やかになります。円はそういうリーフが両側にしかなく、海岸の中央部分に真っ直ぐ波が入ってくるものですから、台風や北風の時は沿岸に今でも大波が打ち寄せる自然が厳しい集落です。

村の産業は、1990年頃まで大島紬生産と漁業が主な産業でした。大島紬生産は、1960年台の高度経済成長の追い風に乗り、奄美群島全体の経済を支えていました。漁業は、手漕ぎの舟に乗って、糸満漁師が伝えたという素潜りの追い込み漁が盛んでした。私の子供の頃は、春から秋ぐらいまで追い込み漁をする漁師たちがいました。組が二つあって、競争して季節ごとの魚を捕っていました。

大島紬織

帰ってきた漁の色鮮やかな魚を見るのが楽しみでした。あの頃は村の男衆も多かったです。漁師たちも普段は紬産業に従事したりして生活は経済的に成り立っていたと思います。村に雑貨店が二つありました。一つは個人商店で、もう一つは村の共同経営のような形態のお店がありました。

追い込み漁

追い込み漁

奄美の魚たち

村の食生活などはどういうものでしたか?

当時の食生活はほぼ自給自足に近かったのですが、それだけでは補えません。母が大島紬を商売にしていたので、経済的には小学校5〜6年生くらいからよくなりました。普通に生活できていたと思います。地元の魚を食べられましたし、だいたいどの家も豚を飼っていて、年末に潰して塩漬けにして保存食として、それを少しずつ取り出して食べるだとか、ツワブキのような島の山菜や野菜などの食材を主に使っていたと思います。

私の親は自家菜園でも野菜を作っていました。田んぼも持っていましたので、米が切れたことはなかったと思います。米作りは必ずしていて田植えや稲刈りを手伝っていました。私が中学校2年の時に国の方針で減反政策というのがありました。田んぼを畑に変えればお金がもらえるということで、親も率先して米作りをやめて、結局サトウキビ畑に転換しました。

田植え

稲刈り

集落にノロ神様とかユタ様といった人たちもいました。ちょうど夏の行事にノロ神様に新米を供出して、その人たちがノロ屋敷でミキ(発酵飲料)を作って、その作ったミキを振る舞うという行事がありました。結局、あの時代は清涼飲料水がないものですから、ミキが夏バテ防止で、私の親も作っていました。ノロの皆さんが作ったミキをもらって、それを夏にいただいたというのを覚えています。

ユタ神は亡くなった人の霊を呼び寄せるマブリアワセや人生を占ったりしていました。

大熊ノロ

大熊ノロ

ユタの祭り

平瀬マンカイ

学校は比較的人数は多かったのでしょうか?

私の年代は戦後の団塊の世代の後でもありましたが、学校の生徒数は多かったです。一つの集落に一つの学校です。全校生徒で70〜80名位いたと思います。我々の年上が団塊の世代ですから、私の姉や兄の時代は結構多かったと思います。私の時は一学年が15名でした。

今は、学校全体で7〜8名だと聞いています。

小学校卒業写真

島の方言を話しましたか?

子供の頃の方言にまつわる思い出は、我々の一番の傷になって残っています。

私は昭和28(1953)奄美群島が日本に復帰した年に生まれましたが、昭和30年代からは日本が高度成長期に入り、奄美群島からも多くの人々が働き口を求めて都会に移住が始まります。中には方言しか喋れず周辺から馬鹿にされ肩身が狭くなる経験をしている。それで子供の頃から標準語を喋れる様にして都会に送り出して欲しいとのことから、教育方針として方言廃止運動が学校現場で行われ心の傷として残りました。

私の集落には当時、保育園とか幼稚園がなかったです。家で小学1年生まで育った事もあり方言の中で生活していました。

小学校1年生になった時に、学校から標準語を使いましょうという指導になったのですが、標準語自体がどういう言葉なのかがわからないわけです。例えば「かゆい」という言葉を、方言では「ヨゴッサ」と言います。そしたら「ヨゴッサ」という言葉を標準語に直したらどういう言い方になるのかと母に聞かれて、「かゆい」を「ヨゴイ」と言って、全く違うことに親子で大笑いしたことをいまだに忘れられません。

校内では、方言を使ったら熱血教師がビンタを張ったり「私は方言を使いました」と方言札をクビから下げられたりして、辱めを味わされましたね。こういう思いをさせられると、”こんな島に生まれなければよかった”という思いが、私に強く芽生えましたね。

だから”早く都会に行きたい”という思いが強くありました。当時、家庭ではほとんど方言だったと思います。学校でも友達とは方言で話しているわけです。逆に言うとバイリンガルだったのです。ですから子供の時に覚えた方言を今でも思い出します。私は、地域の言語とはその地域のアイデンティティであり魂のようなものだと思いっています。その魂を捨てなさいと言う教育がなされたことが今でも理解できません。あの時代、方言も大事だし標準語も大事なんだよと言う教育がなぜ行われなかったのかと、今も疑問に思っています。

夏休みはどういうことをしていましたか?

夏休みはほとんど自然相手に遊んでいました。宿題はありましたが、遊ぶことに夢中で、いつもギリギリに終わらせていました。台風の記憶もあります。当時、私の家は茅葺きの家でしたので、もう台風に弱くて結構被害を受けて家が壊れたり、大雨で川が溢れて冠水したこともありました。

従兄弟達と

あなたが子供の頃、自然や環境、風景、動物との結びつきはどうでしたか?

あの時代は、我々は奄美にどんな生き物が生息しているか、どういうものが貴重なのかと言ったような、自分たちの足元の自然に対する教育はなかったように記憶しています。結局、文部省から与えられた教科書通りにやっていました。音楽も、島唄は古い、遅れてるということで、文部省唱歌やクラシックを音楽の教科書で勉強させられていましたので、私の年代に島唄の上手な方はあまりいません。

ただ一つだけ覚えているのは、大和村の小中学校でクロウサギを飼い始めたということを学校の先生が一度話してくれたことがありました。我々の集落の周辺にクロウサギがいるかどうかも全くわからなかった。1963(昭和38)年に特別天然記念物に指定されたことなども我々は、特に関係ないという感じでの学校教育でしかありませんでした。生態系などの環境教育など皆無な時代でした。

クロウサギ生態調査開始ごろ

アマミノクロウサギ

そうすると、ルリカケスの話なども聞いたことなかったのでしょうか?

天然記念物のルリカケスは方言で「ヒョウシャ」といいます。彼らはわりと人里近いところにいます。当たり前に生息していましたので、貴重性などわかりませんでした。また、アカヒゲも天然記念物ですが、すごく綺麗な鳴き声をするものですから、販売用に乱獲され、かなり減ったときがあり、一時期集落の周辺ではアカヒゲはみませんでしたね。メジロは当時は飼ってもよかったのですが、その後捕獲禁止になりましたね。彼らを捕まえたり、山の珍しいものでも自分の庭先に植えるといったことや山にあるものは獲ってくる。そういう考え自体が当たり前の時代でした。

海では、テーブル珊瑚が一面に敷き詰められているのは当たり前でしたので、昔は珊瑚を壊しながら海に釣りに行っていました。それがいかに大事であるかということが、我々には、当たり前にありすぎて全くわからなかったというところがあります。

テーブル珊瑚

子供の頃は、遊ぶ道具は自分で作っていました。「肥後守(ひごのかみ)」という折りたたみ式ナイフを買ってナイフ1本で、魚を突く銛を作ったり釣竿を作ったりしていました。

集落前の海で泳いで潜ってスズメダイを突いたりして、それを親や自分の食事にしていました。

島の生活のどの部分(文化、社会、自然)があなたの記憶の中で一番記憶に残っていますか。

全てですね。風景では、まさに私が出版しました『村』が、私にとってのふるさとの原風景です。撮影したのは隣村の秋名集落ですが、これが自分の心の中にある故郷の原風景です。円集落でも同じような風景ありましたので、自分の心にある風景をイメージして撮影しました。結局、1年の生活の中に1日の祭りや行事があるわけです。

写真集「村」

文化では、円集落では、浜下り、敬老豊年祭、種下ろしなどは今でもあります。私が覚えている行事としては種下ろしです。あの時代は、各家々を八月踊りをして回って、村の運営資金用の寄附を集めるという祭りでした。そこで郷土料理を食べました。あの時代はそういう時しかおいしいのを食べられなかったものですから、たくさん食べた記憶があります。

しかし、子供たちがそういう地域の文化に触れるということに対しても、方言廃止運動と同じように、禁止になっていました。それが1980年ごろから、その地域の文化に触れなさいというように、180度変わってきました。

自然に関しては、春には自分で竹を切って釣り竿を作って魚釣りばかりしていました。夏は台風が来るまで釣りをして、秋冬には、稲を刈った後の田んぼで、チャンバラごっこしたり、渡り鳥を捕まえるための罠を作って捕まえたりしていました。

当時は、集落の中で、子ども会の活動があり、特に覚えているのは、鹿児島の児童文学者の椋鳩十(むくはとじゅう)さんが鹿児島県立図書館長をされていた際、20分間読書運動というのを提唱されたということで、家庭で20分間本を読ませるという事を子供会で行っていましたね。

種おろし

村の共同作業

当時の島での生活を振り返ってみて、どうでしたか?

今振り返って見ると、自分の体の中にシマ(故郷)の生活文化が染み込んでいたということですが、自分ではあの頃は気付かないわけです。しかもそれは、古い、遅れているという価値観の教育の中で生活をしていましたので、なかなかその良さというのがわかってなかったというのはあります。ただ自分という人間を作っているベースはここの生活風習の中にあり、そういう中で今の仕事がその延長線上でできているのかなというふうに思います。

当時は色々な行事も盛んでしたし、村人が一緒になって何かするというのも多かったですから、貧しければ貧しいなりに共同で行うということが、ちゃんと知恵としてありました。残念ながら今、都会でも核家族になり、昔からある行事などがどんどん失われて崩壊していますが、それを取り戻さないといけないということで、例えば大都会でも町内会などで一生懸命やろうとはしていると思います。しかし、取り戻すことはなかなかできない状況ではあると思います。

なぜ、どのようにして、あなたは写真家の道を選んだのですか?

元々長兄が、1970年ごろにカラー写真の現像焼き付け店を名瀬市内に開業していて、手伝いをやっていくうちにカメラマンへの憧れもあり、現在の東京工芸大学へ進み出版社のカメラマンとして就職しました。一言で言うと高校生当時憧れの職業だったからです。

大学時代の浜田太

大学卒業:浜田氏の母と

私の中で、カメラマンと写真家はそれぞれ違う意味を持つ職業だと考えています。

カメラマンは、依頼された撮影をしっかり仕上げる仕事。一方写真家は、社会が気付かなかったり、見過ごしていることに焦点を当て、自分なりの考え方で、その被写体の本来の価値を伝え世に問う。私は後者の写真家としてのこだわりを持っていました。

それで3年勤めて出版社を辞めて写真家を目指し海外に修行に出ましたが、挫折しました。

ご自身が、日本の南の小さな島出身の奄美人であることに最初に目覚めたのはいつですか?

東京でのカメラマン生活に挫折し、1979年にUターンしました。ところが中々撮影のテーマが定まらず、ダラダラした生活を続けていましたが、大きく自分の生き方を変えた出来事があります。

帰って来た頃は、都会帰りだということで、自分は少し天狗になっていたところがありましたが、仕事はなかなかうまくいかず腐っていた頃でした。

あるホテルのエレベーターで4〜5人の旅行者と一緒になりました。そのうちの一人から「奄美はどこに行ったら面白いですかね」と聞かれたのです。私はとっさに、「奄美なんかに面白いところありますかね」と答えてしまったんですね。そしたら「地元の人がこれじゃな」と言われて、私はそれを聞いた途端に恥ずかしくなり、もう急いで事務所に帰りました。どうしてあんなこと言ってしまったのだろうと頭の中がいっぱいでした。

よく考えてみれば、自分は都会の生活に挫折して帰ってきて、これから自分のふるさとで生きていかないといけない、故郷はこれからの人生のステージです。その人生のステージでこれから生きていこうとする自分のふるさとに対して、「面白いところなんてありますかね」とは、あまりにも自分の人生が虚しいと思いました。そこから自分にとっての奄美とは何ぞやと、初めて自問自答しました。

あの言葉に気づかされて、今までふるさとの自然は、奄美は沖縄に比べても遅れてる、都会と比べても古い、遅れているという、比較で全てマイナスに捉えていた自分がいたことに気が付きました。

新緑の森

もう目の前にあるもの全てが奄美なんだ、良いところ、悪いところではなくて奄美の全てを受け入れようと思い直しました。そこからカメラの向け方が大きく変わったのです。それまで海の写真ばかりとっていました。綺麗な青い海、青い空、白い砂浜、南の島みたいなイメージでずっと捉えていて、そうではない本当の奄美とは、目の前の今まで否定したものも全て受け入れないと見えないのではないかと意識したのが1984年ぐらいだったと思います。だからと言ってすぐテーマが見つかったわけではなかったのですが。

その中でもう一つのきっかけが、イギリスのフィリップ殿下の奄美大島来島でした。1984年10月にアマミノクロウサギを見たいと、わざわざ来島されたのです。

私たちは、新聞記事で読むだけでしたが、地球の裏側から、イギリスの王様がわざわざ奄美の自然やクロウサギを見たいと来られること自体、そんなにアマミノクロウサギとはすごい生き物なのかと思いました。地元の自然保護関係者も、もっと地元が奄美の自然を理解すべきだと「奄美の自然を考える会」を立ち上げたのです。私は自分でアマミノクロウサギを見てみたいと思いたち、1986年に初めてクロウサギを見て、そこからクロウサギにのめり込んだという経緯があります。

フィリップ殿下は、クロウサギについては、日本に来る前にご存知だったのか、世界自然保護基金の総裁として日本の委員会がお膳立てして来島されました。あの殿下が来島されたこと自体がすごいことで、それは私の人生のもう一つの転機になりました。

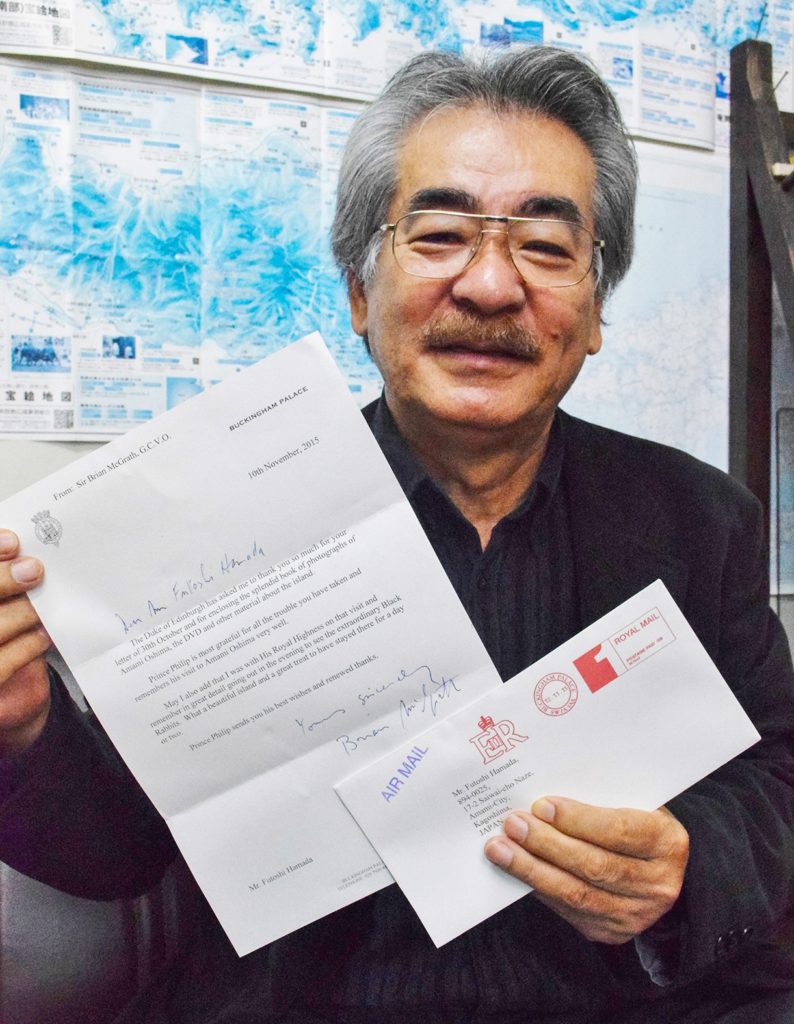

余談ですが、その後2015年に、殿下に私が撮影した写真集とビデオをバッキンガム宮殿に直接送りましたら、すぐにお礼状が届いてびっくりしました。ちょうどお亡くなりになる直前です。お礼状は我が家の家宝として飾ってあります。

フィリップ殿下からのお礼状

2021年7月奄美大島徳之島は沖縄島北部と西表島と一緒に世界自然遺産に登録されましたが、きっとフィリップ殿下は1984年に奄美大島の自然をご覧になり世界自然遺産的価値を予言されていたのかも知れないと思っています。

そういう経緯で、人生の転機が二度もあり、自分なりのテーマを持ちたいと思ったのです。奄美というものをどういう角度から見るか、そういうテーマがどうしても欲しくて、そういう中で、クロウサギというのは奄美の自然の象徴だし、奄美がその成り立ちまで遡れる動物なので、最初はそんなに深い意味付けをしたわけではないのですが、やはりそこから少しずつ広がってきて、「奄美の森の生き物たちの真の姿を伝えその価値を世に問う」と言う写真家としての漠然とした目標を立てたのだろうと、今振り返って思います。

アマミノクロウサギ

島にもどってからのあなたの写真家としての仕事は、どのように発展しましたか?

帰ってすぐからは、記念写真などを撮る写真スタジオを開業して生活していました。

1986年夏、忘れもしませんが、家族4人で、名瀬の大浜海岸の夕日を見に行ったことがあります。そういう中でも自分なりに何かテーマがないかと思っていました。ふとひらめいたのがクロウサギを見たいと思ったのです。

当時は、奄美大島の尾根を走るスーパー林道に行くとクロウサギが見られるということは聞いていたので、家族で車で行きました。40分ぐらい走ったころでしょうか、ちょうど金作原原生林の前後で初めてクロウサギを見ました。道路の真ん中にポツンといて、目がルビー色に光っていて、全身鳥肌が立ちました。そこから取り憑かれたように、とにかくクロウサギの写真を撮りたいという気持ちにかられました。毎晩無我夢中で撮影に取り組みました。

ここから私とアマミノクロウサギの関係は始まりました。

あなたは奄美の自然、とりわけアマミノクロウサギの仕事で有名ですが、いつからアマミノクロウサギの記録を始めましたか。そして、それは何故ですか。この動物は何が特別で、何故それは奄美にとって重要なのでしょうか。

一言で言うと、奄美の自然の象徴で謎の生き物だったからです。

しかもハブの恐怖から誰もその生態を研究しようとする人はいませんでした。

それまでは、クロウサギの写真は、観光パンフレットには剥製の写真掲載のみでした。ですから自然なものを撮りたい。東大の医科学研究所にいた鈴木先生も撮って本に載せており、苦労話も書いてありましたが、ただあの時代はカラーではありませんでした。あの時代はそれぐらい難しい動物だったのです。

そうすると、カラー写真では私が最初に撮った。しかも1986年から始めて、道路で撮る写真などもありましたが、巣穴から出る写真というのを、初めてカラーで撮りました。それは1987年の1月9日だったと記憶しています。13枚撮れました。

アマミノクロウサギ

1986年の11月頃に巣穴を見つけ、試行錯誤しながら、ウサギに踏ませてシャッターを切るという仕掛けを手作り装置で撮りました。しかしハブへの恐怖があったものですから、森の中に入るという恐怖心は拭えませんでした。ただ私はもうのめり込んだ時に、これをやらないともう自分の人生はこの先ない、というぐらいに自分に言い聞かせました。そうでないと恐怖心がどうしても先に立つものですから、前に進めません。

とにかく彼らの自然な姿を撮らなければとの思いから、森に入って巣を探す決心をさせられました。どんどん森に入っていく中で、ウサギの普段の生活、プラス彼らを育んでいる森を撮らなければ、彼らを語ることはできないのではないかということで、森の撮影とクロウサギの生態の両方で取り組んできました。

クロウサギがよく出るところは結構探しました。あの時代、今ほど道路が発達していませんでしたが、スーパー林道はよく通りました。現在は旧国道ではクロウサギが出ていますが、あんなことは当時は全くありませんでした。しかも、森林伐採でいたるところハゲ山だらけでした。ちょうどフィリップ殿下が来島された時は、大森林伐採の真っ只中でした。その光景を見たのでしょう。

殿下の言葉の中に「貴重な生き物が生息しているから大切なのでは無く、環境を守ることが大切だ」という新聞記事があったことを覚えています。当時は、そういう時代でした。ですから、クロウサギがよく出る場所は限られていました。昔は山が荒れていたのです。現在では元々いなかったマングースも根絶され、森の生態系が元々の環境に回復し、クロウサギも安心して暮らせるようになりました。

アマミノクロウサギは、奄美の成り立ちを物語る生き証人です。奄美大島など琉球列島は、今からおよそ千年万前までユーラシア大陸と陸続きでした。およそ200万年前頃から大陸と切り離されてクロウサギなど今に残る固有種などは奄美大島と徳之島に残されたと考えられています。ですからクロウサギは奄美の成り立ちを物語る生き証人なのです。

クロウサギは奄美の自然の象徴であり、奄美のアイデンティティそのものです。奄美の自然を守ることは、クロウサギを守ること。クロウサギを守ることは、奄美のアイデンティティを守ることなのです。

当時は、誰もクロウサギを注目していなかったのでしょうか?

東京大学の医科学研究所が瀬戸内町にあります。そこに鈴木博先生という方がいらっしゃいまして、この方はクロウサギに寄生するツツガムシの研究されていました。この先生が、クロウサギ本体ではなくて、ツツガムシの研究のためにクロウサギを調査した記録があり、「クロウサギの棲む島」という本を書き残していらっしゃいます。

それから大和村の小中学校で、クロウサギを飼育し、子どもたちに飼育下でのウサギの生態について、その研究の成果がまとめられています。岡本文良*さんという方と桐野正人*さんという方が本を出版されていますが、それを読み込んでアプローチしたのですが、私は学者ではないので手探りです。動物写真家でもないし、全く素人の手探りでしたが、少しずつやり始めると、クロウサギというテーマを見つけられて、そこから実際に写真を撮りに行くぞということで始まりました。

*岡本文良1971『アマミノクロウサギ』Gakken

*桐野正人1977『アマミノクロウサギ:生きた化石』汐文社

アマミノクロウサギとの最も印象的な出会いは何ですか?

それはもう、世界で初めて子育て用の巣穴の中で子ウサギを育てている姿を発見し撮影をした時です。1993年に奄美大島の最深部の森に2畳ほどの小屋を建てそこをベースにクロウサギの生態調査を行っていました。1996年11月、初めてクロウサギの子育て用の巣穴を見つけました。クロウサギ母親は、自分の巣穴とは別に穴を掘り、子育てをするとは聞いていましたが、よもやそのような巣穴を見つけるとは想像もしていませんでした。1月半森に泊まりながら無我夢中で記録しました。

母ウサギは自分の巣穴と別に子育て用の巣穴を掘り二日に一度深夜2〜3分程度の授乳した後、入口をおよそ20分かけて丹念に閉じる行為をしながら、およそ40日かけて子育てをします。この誰も見たことがない、1000万年もの間神秘のベールに包まれた子育ての様子を撮影できたことは、私に山の神様が引き合わせてくれたと思いました。本当に愛おしかったです。

アマミノクロウサギ子育て

アマミノクロウサギへの最大の脅威は何だと思いますか?

クロウサギ輪禍

一番の脅威は、やはり人間です。生かすも殺すも人間次第だと思います。

元々奄美大島に生息していなかったマングースを人間の浅知恵でハブ退治のためにと言って森に放したことによって、ものすごい勢いでクロウサギや他の生き物が捕食され数を減らしました。莫大な費用をかけ2024年マングースは根絶され今、クロウサギなど数は回復してきていますが、完全ではありません。それから、森林伐採や開発も脅威です。ウサギの生息地が分断されて孤立してしまう。そうすると、遺伝的多様性が失われて、病気への抵抗力が弱まってしまいます。交通事故も問題です。道路で車に轢かれるウサギが後を絶ちません。

アマミノクロウサギの未来をどう見ていますか?

世界自然遺産登録のお陰で、30年前に比べたら自然保護対する住民意識はかなり高まっていると思います。2024年にはマングースの根絶が進み、生態系も回復してきています。ウサギの数も確実に増えています。でも、まだ油断はできません。これからも、保護活動を続けていかなければなりません。それから、地元の人たちの意識も変わってきました。クロウサギが奄美の宝だという認識が広がっています。子どもたちにも、クロウサギの大切さを伝えていきたい。クロウサギを通して、奄美の自然の素晴らしさを次の世代に引き継いでいきたいです。

若い世代の奄美の人々や世界中の人々へのメッセージは何ですか?

「世界自然遺産登録は1日にして成らず」です。

決して忘れてはならないのが、奄美群島が日本復帰した1953年頃から自然の基礎調査をされてきた、奄美自然学の父 大野隼夫(おおのはやお)先生を始め、作田裕恒(さくだひろつね)先生、重田弘雄(しげたひろお)先生、田畑満大(たばたみつたけ)先生など、自然科学系の先生方の活動です。

大野先生、重田先生、作田先生、田畑先生

先生方は、世界的にも貴重な奄美の自然の大切さを訴え、警鐘を鳴らし続けてきましたが、自然破壊の開発中心の産業構造の中で多くの嫌がらせを受けたそうです。それでも怯むことなく調査と警鐘を鳴らし続けてこられました。

結果、この先生方が貴重な資料を残して下さったお陰で、世界自然遺産登録ができたことを私たちは末代まで語り継がなければなりません。

そしてふるさとを見つめ直してほしい。ふるさとの自然や文化には、かけがえのない価値があります。都会の生活に憧れる気持ちはわかりますが、ふるさとにも素晴らしいものがある。それに気づいてほしい。そして、ふるさとを誇りに思ってほしい。奄美には、世界に誇れる自然と文化があります。クロウサギはその象徴です。世界中の人々に奄美の素晴らしさを知ってほしい。そして、奄美の自然を守る活動に参加してほしい。一人一人の力は小さくても、みんなが集まれば大きな力になります。一緒に、奄美の未来を守っていきましょう。

この国際的認知とともにやって来る課題は何ですか?(オーバーツーリズムの抑制後送)

やはり私が思うのは、人がたくさん来ればいいという安易な観光の在り方は一時的なもので、数で評価すべきではないと思っています。例えば、年間何万人来たからいいとか、来なかったから悪いとかいう量ではなく、質が大事だと思っています。

50年後も100年後も1000年後も末永く、奄美の生き物たちと手を取り合って一緒に成長していくという取り組み方の方が、末代までその恩恵があると思っています。今自分たちさえ良ければいいという観光のあり方では持続しないと思います。脆弱ですから。そういう意味では、行政がどういう方針で観光を目指すかというところで、お互いのルールをしっかり持たないといけないと思っています。

「かつては自然で飯が食えるか」とさげすまれたことがありました。しかしネイチャーガイドなど経済効果は計り知れません。例えば、夜のナイトツアーは一人8,000円です。4〜5人で4万円です。10日行ったら40万です。そんな仕事は今までありませんでした。

昼間でさえ、皆さんそれぞれですが、4~5,000円かかります。金作原の森に10人ぐらい連れて行って、一人で案内して、そういう商売が成り立っている。それをもっともっとと欲張るのはよくない。整備をしていかないといけないのではないかなと思います。

こういうことが可能になったのも、一つは世界自然遺産登録が大きい。世界自然遺産に登録されたことで保護はされますが、それをまた過剰に利用しすぎると自然が壊れてしまいますから、そこの自己規制というのをどのようにするのかが課題です。そういう意味で、自己規制をしていかないと、奄美の自然はもたないのではないかなと思います。それがオーバーツーリズムの問題でもあるわけです。

奄美群島はオーバーツーリズムに対処する準備ができていますか?対処能力(インフラ、創造的な企業、おもてなし等)はあると思われますか?

金作原

そうですね。例えば金作原などは、ガイド付きでないと入れないというのはあります。あと、三太郎峠の夜のナイトツアーは、申し込まないと勝手には入れないという規制はあります。ネットで申請して許可が取れますが、ただやはり、金作原の場合はガイド付きでないと入れない。ガイド付きだとお金がかかる。先日の新聞に載っていましたが、地元民でもガイド付きでないと入れないのはおかしいのではないかということで、「自然を考える会」が申入をしていました。もちろん入る規制は必要ですけども、地元の人まで一人3,000円か4,000円払うというのは、おかしいのではないかなと思うのです。

これはそうするとルールの問題ですね。

ルールの問題です。コロナがあってお客さんがかなり減りました。世界自然遺産になりましたが、一気に観光客が戻って来るということはない。かなりセーブされているという話も聞きました。あとはリピーターです。質の良い観光をされる方が繰り返し来て、いろんなところをそれなりのお金を払って、リピートしてもらうという、質の高い人たちに来てもらわないともたないかなと思います。

ユネスコの自然遺産の結果として、島にやって来る新しい観光の持続可能な方法とは、どういったものでしょうか?

さきほどの話にもつながると思いますが、それぞれの場所に合うキャパシティとか、どれぐらいがほどほどなのかというのをしっかり把握して、それ以上は入れないと規制するなどしていかないと、持たないと思います。許容能力を、研究者とかも含めてしっかり精査することが必要じゃないかなと思います。

奄美に来る観光客に島の文化と自然をどのように見て経験して欲しいですか?

まずは、自信を持って景色とか自然に触れるところを紹介する。要は地元の人たちがまず自分の住んでいるところをしっかり理解するということが大事だと思っています。そこからしか始まらないのではないでしょうか。そういう意味では、今そういう教育をしています。20年前とはだいぶ変わりました。

「風になれ」ポスター

「光になれ」ポスター

奄美のどんなことを、世界に知ってもらいたいですか?

まさに私はピーター・ラビットのお話のように、アマミラビットの島ということで、そういう動物たちと一緒に人間も幸せに生きられるというような、安心して暮らせて、その恩恵も受けるようなそういう島になってほしいなと思います。せっかくマングースをあれだけ莫大な金を使って駆除したわけですから、奄美の豊かな自然環境の中でクロウサギたちが楽しく暮らしていて、彼らの環境を守りながら、人間も彼らと一緒に手をつないで未来を作っていくような、そういう動物と人間の共生のストーリーを知ってもらいたいと思います。

外部の訪問客や観光客に、地元の声で奄美が紹介されることはどれくらい重要ですか。

自分たちの住んでいるところをまず誇りに思うという意味で、自分一人の人生として、こんな素晴らしいところに生まれ育っているんだよと気付くことは、これからの人生を考えたときに、すごく大事なことだと思います。私は、自信を持てなくて島を出て行き、結局彷徨ったあげくに帰ってきて、ようやくここで自分の生き方を見つけたな、という経緯があります。

次のステップとして、自分がふるさとを誇りに思うことで、新たな発想のまさに金の卵が生まれる可能性を秘めているわけです。そこからまたもっとすごい奄美が生まれる可能性があります。これまでの遺産を踏まえて、それをさらにもっと高めていくということです。復帰から1990年代までは一気に都会化するために断層ができてしまった。2021年からはここに積み上がっていくことによって、外からもそういう価値観の人が来るでしょうし、また地元でもそういう人が生まれるかもしれない。そうすれば、もっと厚みのある、深みのある島になっていくのではないかと思います。

世界自然遺産に登録されたということは、奄美が奄美の人だけのものでなく、世界のものであるということですが、そのことについてどう思われますか?

それはもうまさにおっしゃるとおりだと思います。やはり他に類を見ない、そういう自然の生態系、生物多様性があるということで認めて頂きました。結局、”あなた方はそれを認める代わりにしっかり守りなさい”と言う責任を負わされる。未来を守り育てていく責務を負わなければならないのだ、という責任感を持たないといけない。ただそれで恩恵を受けて飯を食えればいいというわけではない、と思っています。

奄美自然遺産の管理者は誰がなるべきですか?

一人一人でしょうね。

あなたはこの度、鹿児島大学島嶼研センターの客員研究員になられますが、あなたの今後の達成目標は何でしょうか。また、鹿児島大学があなたのような地元で活躍している人とコラボすることが何故重要ですか?

振り向くアマミノクロウサギ

今回、私がこの客員研究をお願いしようと思ったのは、自分の中での集大成ということもあります。今までは断片的にクロウサギの生態を解明してきましたが、徳之島の当部集落の観察小屋を初めて見たときに、クロウサギが十数何匹も周辺の草地にいたのです。びっくりしました。小屋ができてすぐの頃、私は泊まって見たことがあるのですが、その時はあの周辺にいませんでした。あんなに沢山来ていると知らずに、びっくりして。普段はクロウサギの生活は森の中に、木々の中に囲まれているから見えません。ところがあの周辺では、普段のクロウサギの行動が、見ようと思ったら見られるということで、私は年間を通して彼らの行動を記録することで、何か新しい生態が見えるのではないかと思い、それでカメラを取り付けて調べてみようと思いました。

私の中では、そういうのも全部映像とデータで証明すれば、新しい発見につながるかもしれません。夜ですし、見えないし、難しいテーマですが、やろうと思えば私の今持っている機材だったらできる。そういう機材も、おそらく私の子供たちは興味ないから廃棄するでしょうから、それなら重要機関に寄贈して、やり方を教えて、次の人たちがまた上に積み上げて解明していく。そうすると、研究員の間にそういう知識の継承みたいなことも可能だと考えています。私も体力的に持たないところも出てきました。来年発表したら、その翌年からは若い研究員が引き継いで、どんどん手渡しながら育てていけるということができればと思っています。

これは、私の人生だけで全体を解明できません。ですから、次の若い世代に渡していくためにも、私は機材なども含めて、国際島嶼研センターで継承していただきたいと思っています。大和村にはクロウサギ・ミュージアムができました。観察小屋があります。今後はそういう場所と連携して、奄美の生き物たちの個々の生態を解明する研究をやっていただきたいという思いもあります。

この研究はとても、根気が必要な研究です。地元の人間だったらいいのですが、なかなか地元はそこに興味を持たないので、どういう方々が来られるか分かりませんが、継承して行くためにも、この島嶼研究センターが拠点にならないといけないと思っています。ここにたくさんの情報を集めて、正確な生態を公開していく。そういう発信基地になっていただきたいなというふうに思います。そうやって興味を持ってくれる人が現れてくれる期待しています。

今日の話は私もいろいろ発見がありました。

ありがとうございました。